Гераклейский район (от м. Коса Северная до Балаклавской бухты)

Гераклейский район находится в пределах одноименного полуострова, который является зоной перехода морфоструктур равнинно-плат- форменных областей к морфоструктурам горной области. Рельеф представлен холмистыми равнинами на карстующихся неогеновых известняках и мергелях с прослойками песчаников и глин. Результатом затопления балочно-долинной сети в ходе голоценовой трансгрессии явилось образование на этом побережье ряда бухт. Большая часть берегов бухт антропогенно преобразована. Из экзогенных процессов развиты абразия, обвалы, карст и оползни. Гераклейский полуостров имеет устойчивую тенденцию к опусканию (1 мм/год), в результате чего сформировался так называемый риасовый тип берега, который возникает в результате затопления долин.

По морфологическому типу берег – абразионный с обрывистым клифом однородного состава, уходящим на глубину. Изобата 20 м приближается к берегу в отдельных местах до 150 м. Район сейсмически активен. Известно, что в 480 г. здесь было землетрясение 7–8 баллов. В 1853 и 1875 гг. сила толчков составила 5 и 7 баллов соответственно, в 1908 г. – 6 баллов, в 1927 г. в Севастополе – 6 баллов, а у Георгиевского монастыря – 8 баллов. По шкале MSK-64 для карт общего сейсмического районирования, средних грунтовых условий и трех уровней сейсмической опасности (вероятностей превышения расчетной интенсивности в течение 50 лет, равных 10; 5; 1%) сейсмическая интенсивность составляет 8–9 баллов. Район целиком входит в административные границы города федерального значения Севастополя.

В настоящее время берега северной части Гераклейского района сильно изменены в результате антропогенной деятельности. До 60-х гг. ХХ в. Севастополь локализовался в пределах Северной и Южной бухт. Здесь еще в XIX в. в ходе строительства Лазаревского адмиралтейства были предприняты титанические усилия по перемещению в районы Докового оврага и низменности у вершины Южной бухты 200 000 м3 грунта и скальной породы. До начала Крымской войны, кроме основных гидротехнических сооружений (дока и эллингов), были построены набережная адмиралтейства и 15- метровая контрфорсная стена, существующая до сих пор, а также другие сооружения. При строительстве фортов, защищающих город с моря, берег также был сильно изменен. Однако наиболее масштабное строительство развернулось во второй половине прошлого века, когда стали осваиваться бухты, расположенные к западу от исторического центра Севастополя. Уже в XXI в. начали активно осваиваться берега южной части Гераклейского п-ова. .

Расположение бухт в районе Севастополя

1 Константиновская бухта

2 Бухта Матюшенко

3 Старо-Северная бухта

4 Северная бухта

5 Инженерная (Куриная) бухта

6 Доковая бухта

7 Бухта Голландия

8 Сухарная бухта

9 Графская (Нефтяная) бухта

10 Килен-бухта

11 Аполлонова бухта

12 Корабельная бухта

13 Южная бухта

14 Артиллерийская бухта

15 Александровская бухта

16 Мартынова бухта

17 Карантинная бухта

18 Песочная бухта

19 Стрелецкая бухта

20 Круглая (Омега) бухта

21 Абрамова бухта

22 Камышовая бухта

23 Казачья бухта

24 Соленая бухта

.

Берега Севастопольской бухты и ее ответвления (Южная, Килен-бухта и др.) – высокие, сложены преимущественно сарматскими известняками. Ось бухты ориентирована примерно в широтном направлении с востока на запад. Она является разломом глубокого заложения, структурной границей между Гераклейским плато и южным крылом Альминской впадины. Длина береговой линии от мысов в основании входных молов превышает 33 км. Протяженность основной части бухты составляет 7,5 км при максимальной ширине около 1 км. Глубина при входе достигает 20 м, в вершине ‒ до 4–5 м. Средняя глубина составляет 12,5 м. В естественном состоянии ширина бухты при входе (между м. Константиновским и противоположным берегом на южной стороне) была 940 м. Берега основной бухты расчленены многочисленными вторичными бухтами, лежащими на продолжении балок, из-за чего береговая линия сильно изрезана. В рельефе отмечается общее повышение береговых уступов с запада на восток от 3–5 м на входе в бухту до 80–110 м в ее кутовой части. Пляжей мало, за исключением небольших пляжей в бухтах Северной стороны (Константиновской, Матюшенко и Северной).

Крутые борта и днище бухты сложены неоген-палеогеновыми известняками, мергелями и глинами, а ложе заполнено четвертичными отложениями мощностью до 40 м. Материнские породы дна от внешней до центральной части Севастопольской бухты представлены известняками и глинами миоценового возраста. Восточнее, по направлению вглубь бухты, их сменяют палеогеновые известняки, мергели и глины. Результаты анализа материалов бурения указывают на блоковое строение и многоэтапность формирования Севастопольской бухты, а также на её тектоническое происхождение. Ложе бухты очевидно сформировалось в плейстоцене-голоцене, а современный вид с риасовым типом побережья она приобрела в период голоценовой морской трансгрессии, которая проходила на фоне прогибания ложа (Бондарев и др.,2015)

Берега на значительном протяжении забетонированы, в относительно первозданном виде остаются только небольшие мысы на Северной стороне. В Южной бухте такие участки вовсе не сохранились. В конце 70-х гг. прошлого века на входе в бухту были построены два мола общей длиной более 700 м, вследствие чего резко сократился водообмен бухты с открытым морем .

Рельеф побережья к северу и к югу от Севастопольской бухты резко различается: равнинное побережье с отмелым шельфом на севере и повышающаяся к югу равнина, переходящая в холмисто-низкогорный рельеф, с приглубым шельфом на юге. Южная часть бухты включает протяженные балки и овраги, затопленные части которых образуют бухты Артиллерийскую, Южную, Корабельную, Килен-бухту. Восточнее Южной бухты доминируют эрозионные формы северо-западного простирания, западнее – субмеридионального. В северной части Севастопольской бухты преобладают короткие эрозионные формы рельефа с изменяющимся простиранием. Ландшафты береговой зоны Севастопольской и Южной бухт сильно изменены антропогенной деятельностью, особенно большие изменения произошли за последние 50 лет.

Анализ старинных карт показывает, что ранее к Константиновской, Доковой и Матюшенко бухтам примыкали соленые озера, отделенные пересыпями. В северо- западной части Севастопольской бухты были песчаные отмели. Такие же отмели были в кутовой и восточной частях Южной бухты. Всю Мартынову бухту занимала обширная песчаная отмель. Кутовая часть Артиллерийской бухты была заболочена, здесь в море впадал водоток, который впоследствии был заключен в каменный желоб, а ныне протекает в подземной трубе. Как и в Артиллерийской бухте, кутовая часть Южной бухты была засыпана насыпным грунтом.

Река Черная, впадающая в Севастопольскую бухту, – единственная река, исток и устье которой находятся в границах Севастополя. В морском устье реки сформировались мощные морские, лиманно-морские и аллювиальные отложения. Долина реки приурочена к зоне тектонического нарушения.

Ранее река формировала дельту, нижняя граница которой находилась в районе Нефтегавани. Ещё более древняя внутренняя дельта реки, остатки которой прослеживаются до сих пор, располагалась в районе современного моста. Вероятно, на месте устьевого участка реки и Инкерманского лимана во время очередной трансгрессии долина реки была затоплена морем, затем, в результате заполнения приёмного водоёма осадками и регрессии моря, морская стадия развития устья сменилась лиманной, а позже речной, и устье приобрело современный рельеф (Миньковская, Демидов, 2016).

Современный вид устьевой части значительно отличается от существовавшего ранее в естественных условиях 150 лет назад. Устье реки тогда являлось дельтой с многочисленными рукавами. Ландшафт дельты представлял собой заболоченную местность, через которую была проложена насыпная дамба с дорогой (фото вверху). На старинных картах видно, что на взморье реки существовал широкий бар с глубинами до 1 м.

Основные преобразования устья р. Черной в последнее столетие заключались в сооружении ковша Севастопольского морского порта (в Инкермане), создании «Инкерманского лимана» площадью около 0,4 км2 на устьевом участке реки и на месте пойменного болота, строительстве молов и судоходного канала «Река Чёрная».

В настоящее время на месте заболоченной дельты расположена глубоководная акватория. Конфигурация берегов антропогенно изменена сооружением молов, причалов, дамб и других гидротехнических сооружений на насыпных грунтах.

В последние годы под видом выравнивания береговой линии производится незаконная добыча песка. В районе Инкермана есть небольшой пляж (фото внизу), вся остальная территория представляет собой сплошную промышленную зону и стоянку судов.

В северо-западной части Гераклейского плато от Южной до Казачьей бухты доминируют субмеридиональные долины балок, их естественным продолжением являются бухты, которые заложены по тектоническим нарушениям. Наиболее крупными субмеридиональными балками являются Карантинная и Стрелецкая. К западу от южного входного мола расположена Карантинная бухта. Отсюда 2,5 тыс. лет назад началась колонизация побережья Гераклейского полуострова. Берег представляет собой борта затопленной балки, образующей бухту. Ориентация береговой линии имеет характерную S-образную форму. На входе в бухту ширина около 500 м (глубина до 15 м), в кутовой части – не более 70 м (глубины 3–5 м). Берег на входе в бухту преимущественно обрывистый, затем сменяется более пологим и выровненным. Клиф сложен карстующимися известняками и мергелями с глинистыми прослоями.

Длина прислоненного пляжа в центральной части бухты составляет около 170 м, ширина – от 3 до 9 м (фото вверху). Пляж сложен из гравия, гальки и валунов различной степени окатанности и размера, образованных при разрушении берега и подводного склона. Это «дикий» пляж, имеющий неофициальное название «Скалки», не оборудованный для отдыха. Однако ежегодно его посещает большое число местных жителей. Непосредственно возле уреза воды сформирована полоса из крупного гравия и гальки. По мере продвижения к тыльной части пляжа размер гальки и валунов возрастает. Несмотря на незначительную ширину пляжа, ограничивающий его клиф, преимущественно отмерший, покрыт растительностью, что обусловлено редким проникновением значительных волн в акваторию. К северу от пляжа к урезу подходит известняковый клиф высотой до 15 м, на котором происходят активные обвально- оползневые процессы. Последняя подвижка единственного для этого района оползня произошла в 2016 г.: часть обломочного материала сместилась к урезу воды, от коренного склона отделился и раскололся блок породы объемом порядка 90 м3 (фото внизу). Выше бровки головного срыва возникли новые трещины бортового отпора. Смещения известняковых блоков происходит здесь в результате скольжения по слою глины толщиной 10–12 см, прослеживающемуся в клифе. Наблюдаемое в языковой части оползня активное высачивание воды позволяет считать, что основной причиной обвально- оползневых процессов на данном участке берега выступает изменение расхода грунтовых вод (не исключается и техногенное подтопление).

Основным гидродинамическим фактором, приводящим к разрушению берегов Херсонесского городища, выступает ветровое волнение. Ширина существующих пляжей явно недостаточна для гашения энергии штормовых волн. Преобладание гальки и более крупных фракций в составе пляжеобразующего материала усиливает дренажный эффект во время наката волн при их разрушении, что приводит к увеличению диссипации энергии волн незначительной высоты. Однако при сильных штормах, в дополнение к основной гидродинамической нагрузке, клифы подвергаются интенсивной бомбардировке крупнообломочным материалом, что усиливает разрушающее воздействие волн. В результате повсеместно образуются волноприбойные ниши, которые в наибольшей степени интенсифицируют разрушение берега.

В период проведения регулярных раскопок, составляющий около 190 лет, выявлено, что в результате абразии берегов произошло частичное разрушение таких широко известных памятников, как Уваровская базилика и шестистолпный храм. При прохождении сильных штормов верхняя отметка заплеска волн часто достигает символа Херсонеса – средневековой базилики – и приводит к подтоплению раскопов на прилегающей территории.

Для северного и северо-восточного участков морской границы городища получены оценки скорости отступания клифов на современном этапе развития берегов заповедника (Ромащенко и др., 2011). Исследования выполнены на основе сравнительного анализа планов и схем, на которых при проведении раскопок в различные годы точно зафиксировано положение границ клифов и береговой черты относительно сохранившихся архитектурных деталей сооружений, а также результатов измерений современного положения берегов.

Рассчитанная по данным за последнее столетие средняя скорость отступания берегов на северном участке городища составляет 0,23–0,25 м/год, а максимальная скорость зафиксирована в районе Уваровской базилики и достигает 0,48 м/год. За последние 2500 лет в результате абразии и повышения уровня моря берег, видимо, отступил примерно на 60 м (2,4 м в столетие). Наиболее значимые археологические памятники, подвергающиеся интенсивному разрушению, располагаются в районе северного участка берегов городища, где отмечаются наибольшие скорости абразии клифов. В настоящее время стоит задача сохранить и защитить памятник археологии от наступления моря, не нарушив при этом его исторического облика. При разработке проекта берегозащиты, который сейчас находится в стадии изысканий, необходимо строго соблюдать условие максимально возможного сохранения ландшафта берегов заповедника и прилегающей акватории.

Территория древнего городища заповедника «Херсонес Таврический» расположена на выступе береговой линии Гераклейского п-ова между бухтами Карантинная и Песочная. Общая протяженность морской границы городища составляет около 1800 м. На большей ее части берега представляют собой обрывистые клифы, высотой до 10 м, которые сложены преимущественно известняками различной прочности (в основном сарматского яруса) и выходят непосредственно к урезу воды. Имеются участки, представленные низкими (до 2–2,5 м) клифами, сложенными насыпными грунтами в результате засыпки в тыловую часть пляжей грунта, извлекаемого при раскопках. Начальные глубины подводного берегового склона составляют от 0 до 2 м. Повсеместно образуются волноприбойные ниши, которые в наибольшей степени интенсифицируют естественное разрушение берегов (под воздействием атмосферных осадков, эоловых и химических процессов и др.) в виде обвалов. В пологих вогнутостях береговой линии у подножия клифов расположены участки обнаженного бенча или узкие прислоненные пляжи неполного профиля (шириной до 5–8 м), состоящие из обломочного материала, образовавшегося в результате местной абразии берегов.

Структура поверхности дна имеет достаточно разнообразный и сложный характер, особенно в мористой части. На большей части акватории отчетливо прослеживается ступенчатая структура поверхности дна по нормали к берегу. Донные наносы различной крупности (от валунов до песка) представлены преимущественно продуктами переработки известняков, слагающих береговые клифы. Песчано-гравийные смеси включают продукты переработки биогенного материала в виде битой ракуши и песка, без ила. Непосредственно возле уреза воды, как на поверхности пляжа, так и в верхней части подводного берегового склона, располагается полоса крупной гальки и мелких валунов. На расстоянии 60–70 м от уреза воды и далее в сторону моря дно полностью покрыто песчано- гравийной смесью, над поверхностью которой выступают валуны различных размеров и конгломераты или выходы коренных пород. Толщина слоя песчано-гравийной смеси составляет уже не менее 10–15 см, преобладает песчаная фракция. Появляются обширные песчаные поля, имеющие размеры в десятки метров, ограниченные нагромождениями крупных валунов и грядами конгломератов или выходами коренных пород. Гряды ориентированы в направлении, параллельном береговой линии. .

Небольшая Песочная бухта к западу от Херсонесского городища имеет в плане форму полукруга с радиусом около 350 м, глубины мористой части не превышают 6–7 м. Примечательно, что здесь в западной, вершинной части бухты ранее существовало соленое озеро, отделенное от моря пересыпью. На базе илов этого озера в конце XIX – начале XX в. функционировала грязелечебница. Впоследствии, как и все соленые озера Севастополя, оно было засыпано. Берега в северной части возвышенные, дно бухты ранее было сложено песком с примесью гравия. В бухте Песочной расположены городские пляжи «Песочный», «Солнечный», пляжи училища им. Нахимова и пансионата «Песочная бухта».

Тыльная часть пляжа «Солнечный» (шириной до 22 м) заканчивается подпорной стенкой, имеющей форму дуги. Примыкающая к пляжу акватория ограничена двумя бунами. Поверхность пляжа сложена разнородным материалом с преобладанием окатанного известнякового щебня, использованного в качестве подсыпки в межбунное пространство. Непосредственно возле уреза воды сконцентрирован мелкий гравий и песчаные фракции, далее расположена полоса гальки различных размеров с примесью гравия, что характерно при распределении материала в зоне волнового заплеска. На основной части пляжа преобладает смесь гравия, гальки и частично окатанного мелкого щебня. По мере удаления от уреза степень окатанности щебня уменьшается, а размеры увеличиваются. В тыльной части пляжа преобладают песчаные фракции. В 2018 г. закончились ремонтно-реставрационные работы прибрежной зоны пляжа «Солнечный». Однако основное внимание уделено благоустройству парка. Простое решение увеличения емкости пляжа за счет переноса стены набережной в сторону суши не было выполнено.

Городской пляж «Песочный» и пляж училища им. П.С. Нахимова расположены в кутовой области бухты и генетически представляют собой части единой аккумулятивной формы, искусственно разделенной на два сектора посредством строительства стены и гравитационной буны. Между пляжа- ми «Солнечный» и «Песочный» расположен берег пансионата «Песочная бухта». В 2011–2012 гг. этот участок берега был реконструирован: построены буны, ограничивающие пляж, однако обычного в такого рода конструкциях гребня на буне не было построено. Подсыпанный гравийный материал стал перебрасываться штормовыми волнами на соседние участки берега, что отчетливо прослеживается по составу слагающего их материала. Пляж пансионата «Песочная бухта» разрушается, и под воздействием волн происходит перемещение щебня в направлении пляжа «Песочный», который имеет ширину 45 м. В результате на нем присутствует как исходный песчаный материал, слагающий основ- ное тело пляжа, так и крупные фракции, поступающие с северо-восточного направления и сконцентрированные в приурезовой полосе шириной 6–7 м. Это резко ухудшило рекреационные свойства пляжа «Песочный».

Западнее Песочной бухты глубоко в сушу (на 2,2 км) вдается Стрелецкая бухта. Она является продолжением одноименной балки, которая протягивается почти на такое же расстояние вглубь Гераклейского полустрова. Балка имеет тектоническое происхождение и является разломом, подвергнувшимся впоследствии воздействию экзогенных факторов, образовав крутосклонную эрозионную форму. Ширина бухты на внешней границе составляет около 450 м, оставаясь такой практически до середины. Затем бухта постепенно сужается до 200 м, а в кутовой части до 50 м. Ранее эта часть представляла собой заболоченную местность, поросшую камышом, сейчас тут пролегла дорога. Борта балки и бухты местами образуют два уступа. Глубины по оси бухты 18–20 м, в месте сужения уменьшаются до 8–13 м. В кутовой части глубины 0,5–1,0 м, наблюдается большое количество морской растительности. Характерная особенность профиля дна по нормали к оси бухты в северной половине – наличие у берегов площадки с плавным понижением дна до изобаты 5 м на расстояние до 100 м в западной части и 50 м в восточной. Затем глубина резко возрастает до максимальной, при этом в профиле наблюдается от одного до трех крутых уступов. На дне имеются несколько скал высотой до 5–6 м. На небольших глубинах на дне – валуны, мелкий серый песок, по оси бухты – черный ил с прослоями черного песка. В восточной части бухты для стоянки судов устроена насыпная площадка размерами 250ґ150 м.

Борта бухты сложены отложениями сарматских известняков различной механической прочности, иногда с прослоями глин. Местами они перекрыты четвертичными делювиальными суглинками и современными насыпными грунтами. Делювиальные и насыпные образования представлены суглинками с включением дресвы, щебня и глыб известняка и строительного мусора.Пляжей в бухте нет, у уреза – навалы валунов.

Выходов грунтовых вод в бортах бухты нет, вода вскрыта скважинами только у береговой черты на абсолютных отметках, близких к нулевым. Водоносный горизонт имеет гидравлическую связь с морем. Опасных экзогенных геологических процессов в Стрелецкой бухте нет (за исключением небольших обрушений в абразионном уступе). Оползни отсутствуют, т.к. геологическое бух. Стрелецкая строение склона (известняки, падения пластов которых направлены на северо-запад) и отсутствие грунтовых вод – это условия, неблагоприятные для возникновения оползневых смещений. В настоящее время бухта практически полностью застроена различными объектами и не представляет интереса для рекреации.

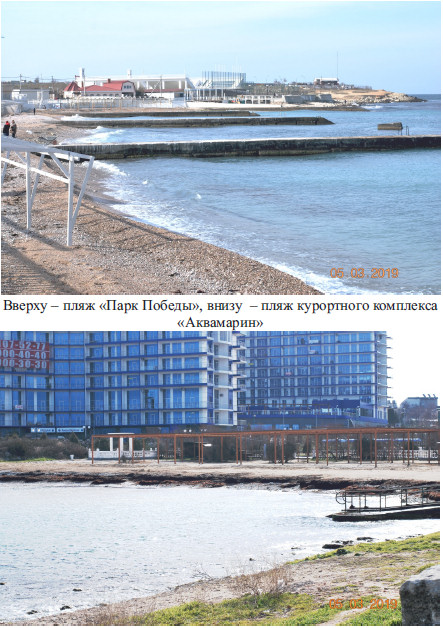

Между бухтами Стрелецкой и Круглой на открытом участке береговой зоны расположены территория Севастопольского президентского кадетского училища, городской пляж «Парк Победы» и пляж курортно- го комплекса «Аквамарин». На первой территории в вогнутости берега в 2015 г. были построены две гравитационные буны с каменной наброской, фасонная волноотбойная стенка и отсыпан искусственный пляж из щебня шириной до 30 м.

В 70-х гг. прошлого века в прибрежной зоне заложили парк Победы, была построена бетонная набережная и пять бун, в межбунное пространство произвели отсыпку щебня. Этот пляж относится к категории искусственных с пляжеудерживающими конструкциями и представляет собой 4 отсека длиной около 70 м, заполненных галечно-гравийным материалом с примесью щебня. Отсеки ограничены 5 бунами, 4 из которых имеют длину 60 м. Восточная буна имеет длину 100 м и используется в качестве причала для маломерных судов. Собственные источники поступления пляжеобразующего материала практически отсутствуют, вдольбереговое перемещение наносов блокируется бунами. Ширина пляжа изменяется в результате перераспределения материала в межбунных отсеках и определяется балансом поступления материала в виде ремонтных подсыпок и его расходом на истирание и вынос в мористую часть подводного берегового склона. В 2019 г. вместе с аварийными соляриями были снесены и гребни бун, которые препятствуют перебросу материала пляжей в соседнее межбунное пространство.

Пляж курортного комплекса «Аквамарин» длиной около 120 м расположен в вогнутости береговой линии. В тыльной части пляж ограничен декоративной оградой. Ширина пляжа около 50 м и, как показывают наблюдения в предшествующие годы, практически не меняется. .

Формирование существующего в настоящее время пляжа проведено путем подсыпки слоя речного песка на поверхность галечного пляжа. В результате волновой переработки пляжеобразующего материала и воздействия атмосферных процессов на поверхности пляжа наблюдаются участки, сложенные различными фракциями. Непосредственно у уреза воды сконцентрирован мелкий гравий и крупные песчаные фракции. В зоне пляжа, расположенной ближе к урезу, наблюдается смесь гравия, гальки и частично окатанного мелкого щебня. По мере удаления от уреза степень окатанности щебня уменьшается, а размеры увеличиваются. Поверхность основной части пляжа сформирована из завезенного речного песка. Своевременное попол- нение объемов песка на пляже позволяет сохранять большую рекреационную привлекательность данного объекта. Однако мелкие фракции завозимого материала постепенно вымываются и перемещаются в приурезовую часть подводного берегового склона. В результате даже при незначительном волнении здесь располагается полоса взмученной воды, чего ранее не наблюдалось.

К западу от Стрелецкой находится бухта Круглая. Ранее на картах она обозначалась как Песчаная. Но наиболее употребительное её название Омега, поскольку в плане она напоминает греческую букву Ω. Ширина бухты у входных мысов 650 м, максимальная – около 800 м. Вглубь суши (без искусственной кутовой части) она вдается на 950 м. Рельеф суши выровненный, отвесный клиф выражен только на входных мысах. Глубины в бухте небольшие, на входе около 14 м, но на большей части обычная глубина 2 –3 м. Посредине бухты имеется скальный навал неизвестного происхождения, в период низкого стояния уровня выходящий на поверхность. Его длина около 150 м, ширина от 20 до 90 м. На старинных картах он обозначался как островок. Не исключено его искусственное происхождение, возможно, в античную эпоху. В это время уровень моря был на 2–3 м ниже современного. В западной части бухты при обследовании дна нами зафиксированы волноприбойные ниши на глубине около 2 м. Большая часть бухты ранее была заполнена песком (Зернов, 1912), сейчас количество его существенно уменьшилось, так как берег абрадируется медленно, а других источников наносов нет.

Ранее в южной и западной частях бухты находились две песчаные пересыпи, отделявшие соленые озера. Здесь же до Крымской войны была грязелечебница военного ведомства, по некоторым данным она существовала и в античное время. Как свидетельствует аэрофотосъемка 1941 г., песчаная пересыпь в южной части имела длину около 400 м, ширину – до 80 м. В послевоенное время пересыпь была практически полностью разобрана на строительный песок, а озеро превратилось в мелководную (около 0,5 м) кутовую часть бухты, заросшую морской растительностью, издающей характерный запах. Еще в середине 90-х гг. ХХ в. здесь сохранялась часть пересыпи с пляжем. В нулевых годах XXI в. пляж был уничтожен, прямо на урезе под видом рыболовных боксов были построены апартаменты.

В настоящее время на урезе для защиты апартаментов выполнена каменная наброска из крупных валунов, покрытая сверху строительным мусором. На месте пересыпи существует песчаная отмель, песок с которой эпизодически используется для пополнения пляжа. Начиная с 2015 г., начала расти песчаная коса в кутовой части бухты, в 2019 г. её длина составила около 40 м, источник материала – подсыпаемый песок. Природные фракции мелко- и среднезернистого песка сохранились преимущественно в северной и южной частях пляжа. Центральная часть, на которой ещё в 80-х гг. прошлого века существовал песчаный пляж шириной до 30 м, в настоящее время подвергается интенсивной абразии, наблюдается образование уступа размыва в коренных породах. В приурезовой зоне наблюдается дефицит песка, преобладают валуны и крупная галька. В настоящее время основная часть пляжа состоит из природного морского и привозного речного песка.

Внешний берег между севастопольскими бухтами везде имеет активные клифы, их высота уменьшается с востока на запад. Водоразделы относительно узки и далеко выдвинуты в море. Ранее такие участки берега называли косами, так участок берега между бухтами Круглой и Абрамова назывался Ивановой косой (фото вверху). На таких пространствах у подножья клифов пляжи отсутствуют, а из воды во многих местах выходит голая узкая полоска бенча, на ней активно развиваются карстовые процессы. Характерны карры, в меньшей мере – котлы вытачивания. Обваливающийся с клифов мелкий материал, попадая в бухты, перемещается вдоль берега к их вершинам. У подножья клифов сохраняются только крупные глыбы, часто выступающие из воды, на которые не оказывает воздействия даже сильный прибой. На поверхности плато в некоторых местах имеются отверстия, через которые во время прибоя вырывается воздух и летят брызги и щебень. Все дно заросло цистозирой и другими водорослями, в обилии ‒ морские животные, ведущие сидячий образ жизни. Сверлящие моллюски (Pholas, Ваrпеа, Реtricola) разрушают поверхность коренной породы.

За бухтой Круглой следует небольшая бухта Абрамова, которая ранее носила название бухты Тебенькова (фото внизу). Берег здесь заметно понижается, клиф имеет высоту 5–7 м, восточная часть в значительной мере распланирована, западная – в процессе освоения. У уреза – глыбовые навалы, сменяющиеся небольшими песчаными полями. В южной части расположен пляж «Солдатский» длиной около 100 м. Пляж сформирован поступающими в кутовую часть бухты продуктами абразии прилегающих берегов, сложенных известняками. В результате волновой переработки и истирания материала на поверхности пляжа наблюдается широкий диапазон размерных фракций, распределенных по площади крайне неравномерно. Боковые участки по всей ширине сложены преимущественно галечным материалом. В центральной части пляжа наблюдается полоса шириной до 6 м, состоящая из песка и мелкого гравия, которая сменяется полосой гальки в тыльной части. Размер гальки увеличивается при смещении к тыльной границе пляжа. На пляже присутствует слабо окатанный щебень, традиционно используемый в качестве материала для подсыпки на пляжах Севастополя, вместе с тем, здесь они никогда не проводились. Однако, к этому участку с северо-востока примыкает закрытый благоустроенный пляж с шестью каменно-набросными и гравитационными бунами. Можно предположить, что пляжеобразующий материал мигрирует в результате вдольберегового перемещения наносов между соседними пляжами. В настоящее время у пляжа ведется активное строительство жилья, а сам он будет благоустроен.

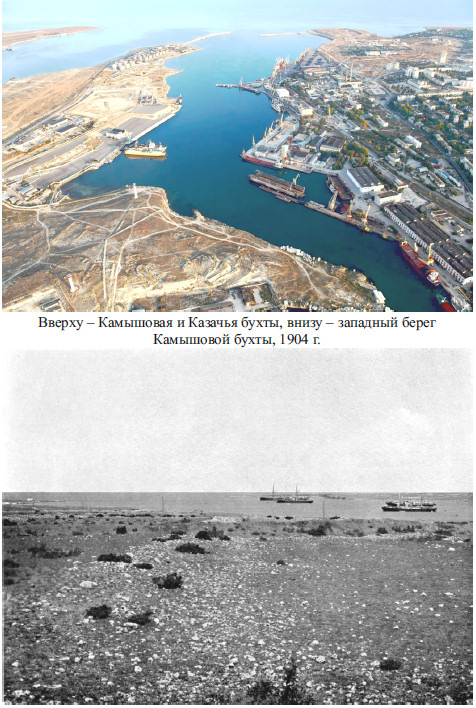

Замыкают череду бухт северной части Гераклейского полуострова Камышовая и Казачья бухты, которые являются частями Двойной бухты. Западная часть Казачьей бухты носит название Соленой бухты, вершинная её часть густо заросла камышом. Бухты соединяются у устья и имеют длину более 3 км. Отношение длины этих бухт к их ширине у устья достигает 5–6. В очертаниях Камышовой балки и бухты имеются характерные изгибы, напоминающие речные меандры. Клифы здесь уже нигде не обрываются прямо в воду, у их подножья расположены узкие пляжи из слабо окатанного щебневого и гравийного материала, который включает ракушу и становится все более мелким в направлении к вершинам. Такое строение, хорошо заметное на старинных фотографиях, пока сохраняет- ся местами в Казачьей бухте. В кутовой части Казачьей бухты есть небольшой округлый островок диаметром около 50 м. Клифы в основном отмершие и образуют пологие склоны. Ещё в послевоенное время в западном ответвлении бухты Казачьей существовала пересыпь, отделяющая небольшое соленое озеро, в котором добывали соль. В верховьях Камышовой бухты на ее восточном берегу была небольшая окаймляющая аккумулятивная форма – Марфина коса. Они были сложены известняковым песком, гравием (иногда с примесью мелкой гальки) и большим количеством ракуши. В послевоенное время эти аккумулятивные образования были использованы в качестве строительного материала.

С середины 60-х гг. ХХ в. Камышовая бухта стала активно осваиваться и в настоящее время представляет собой сплошную индустриальную зону, только кое- где сохранились участки с природным клифом. В Казачьей бухте интенсивная застройка началась уже в XXI в. Здесь ещё есть небольшие нетронутые участки ландшафта. Открытое море, чистая вода, удаленность от центра города делают ее популярным местом отдыха. На западном берегу находится общезоологический заказник «Казачья бухта».

К мысу Херсонес – крайней юго-западной точке Гераклейского п-ова – берег заметно понижается, а поверхность сарматских отложений уходит под уровень моря. На бенче, сложенном комковатыми прочными известняками, активно формируются карровые поля. Пляжи «карманного» типа сложены известняковой галькой. Из-за красного цвета перекрывающих известняк глин берег иногда называют «кровавым». У Херсонесского маяка берег представляет полого опускающуюся к морю каменистую поверхность, на которую у уреза нагроможден вал из крупных неокатанных обломков известняка. За валом ранее имелись две небольшие соленые лагуны, сейчас остается одна. Это последнее соленое озеро на Гераклейском полустрове. Нет сомнений, что и его постигнет участь остальных.

Береговая линия побережья от м. Херсонес до м. Виноградный представляет собой чередование небольших бухт и выступающих мысов. Тип берега – абразионно-обвальный, бухтовый. Прямолинейные очертания берега западной части маскируют характерную зубчатость контура и образование коротких слабо вогнутых дуг. Изрезанные очертания клифа объясняются тем, что при легкой волнистости залегания пород вблизи уреза оказываются слои различной плотности. В отдельных местах от обрыва отделены остроконечные скалы – абразионные останцы. Побережье подвержено воздействию частых обвалов. У подножья клифа во многих местах имеются навалы глыб и плит, иногда прослеживаются узкие галечные пляжи, кое-где у уреза выдвигается голый уступ какого-либо более прочного пласта. На большей части берега основание обрыва погружено в воду на глубину 2–5 м.

Высота плато увеличивается от 2–3 м у Херсонесского маяка до 160 м у м. Фиолент. Плато обрывается крутым (до 90°) с нависающими карнизами известняковым клифом. На протяжении 9 км к юго-востоку от м. Херсонес в геолого-литологическом строении склонов принимает участие комплекс пород неогена (верхний миоцен, сарматский ярус). Преимущественно – это известняки различной механической прочности с прослоями и линзами глин и слабых мелоподобных известняков. Известняки трещиноватые, подвержены процессам выветривания, местами прокарстованные. По всему берегу наблюдаются интенсивные процессы каррообразования, превращающие в «соты» пласты породы у уреза, а также ячеистое выветривание, под действием которого образуются «кружевные» карнизы. Мощность глин может достигать 2–3 м, а их способность к набуханию при дополнительном техногенном обводнении приводит к снижению прочностных характеристик. Характерны нависающие козырьки, волноприбойные абразионные ниши, карстовые полости глубиной до 30 м – фрагменты палеокарста, вскрытые в результате обвалов, и карстовые полости, частично затопленные морем в основании активного клифа. Интенсивность абразии для неогеновых известняков – до 0,1 м/год. Побережье относится к внешней (третьей, предгорной) гряде Крымских гор, для которой характерен относительно устойчивый тип геологической среды. Однако при освоении территорий здесь возможно проявление техногенных и естественно-техногенных процессов. В последние десятилетия на естественный ход экзогенных процессов существенное влияние оказывают антропогенные факторы, связанные с освоением плато (строительство дач и минигостиниц) вблизи бровки берегового склона

От Мраморной балки высотами Кая- Баш и Караньским плато начинается Главная (первая) гряда Крымских гор. На протяжении 4 км между Мраморной и Васильевой (Василевой) балками плато на юге обрывается к морю отвесными скалами – высотами Кая- Баш (200–300 м). Между Караньским плато и скалой Мытилино рельеф изменен вследствие разработки карьера по добыче флюсовых известняков на Псилерахском месторождении. В настоящее время на месте горы высотой 298 м зияет котлован диаметром до 900 м, к западу от которого находится засыпанная вскрышными породами бывшая живописная Васильева балка. Между Мраморной балкой и Балаклавской бухтой существует только один пляж длиной 200 м между бывшим устьем Васильевой балки и скалой Мытилино. Высоты Кая-Баш, как и все Караньское плато, совершенно безводны – подземные воды сдренированы здесь до уровня моря. Выходы подземных вод в виде малодебитных родников отмечались ранее (до засыпки ее отвалами) в Васильевой балке. Один из родников в паводковый период имел расход 0,15 л/с, суммарный поверхностный сток в устье балки достигал 0,25 л/с. Поверхность Караньского плато является типичным карстовым ландшафтом. Водопроницаемость известняков и, отчасти, их водонасыщенность зависит от степени трещиноватости, кавернозности и закарстованности. На плато и южных обрывах встречаются небольшие вертикальные и горизонтальные пещеры.

Здесь находится самый крупный в Крыму техногенный оползень, возникший в результате деятельности Балаклавского рудоуправления: при разработке Псилерахского месторождения флюсовых известняков производилось складирование вскрышных и некондиционных пород в Васильеву балку. При этом были почти идеальные условия для возникновения оползня при пригрузке склона: глины нижнего мела, выполняющие тальвег балки, уклон в 12–13° и наличие родников. Длина оползня составила 970 м, средняя ширина 250 м, площадь 242 500 м2, средняя мощность 25 м. На месте нынешнего техногенного оползня находился лес из пушистого дуба, колючего можжевельника, фисташки и груши. Обломочный материал отвалов карьера, представляющий собой рыхлую массу, формирующую тело техногенного оползня, поступал в прибрежную зону и в результате вдольберегового переноса откладывался в виде гальки и гравия здесь же, вблизи «языка» оползня. В результате сформировался пляж, который, несмотря на его труднодоступность, стал популярным местом отдыха. Последняя активизация оползня была в декабре 2006 г., когда около 6 000 м3 грунтов выдвинулись в море на расстояние более 50 м, по фронту около 100 м. В последние годы складирование грунтов в пределах оползня не ведется.

Замыкает Гераклейский район Балаклавская бухта. Как и все севастопольские бухты, она имеет тектоническое происхождение и представляет собой характерный риасовый берег. Вход в бухту расположен между мысами Георгия (западный берег) и Балаклавским (восточный берег), у входа в бухту с западной стороны есть небольшая скала-островок. На восточном берегу находится гора Крепостная (Кастрон) с руинами генуэзской крепости Чембало. Устье бухты шириной около 200 м расположено между крутыми, обрывающимися прямо в воду скалами. Общая длина Балаклавской бухты составляет более 1,5 км при почти постоянной ширине. Глубина в устье достигает 35 м, протяженность береговой линии 3,3 км. Конфигурация береговой черты имеет характерные S-образные изгибы, которые разделяют бухту на две части – южную глубоководную и северную мелководную. Береговая линия в кутовой части ранее имела ровное округлое очертание и, поидимому, была заболочена. Особенностью Балаклавской бухты является её полузамкнутость и ограниченная связь с открытой частью Черного моря.

С начала XIX в. на северном берегу мелководной части бухты активно велось строительство набережной с причальными сооружениями. В течение двух последних столетий природная округлая форма берега в кутовой части искусственно выпрямлялась. Около 80% береговой линии этой части бухты было превращено в причальную стенку. Углубленное до 7–8 м вдоль уреза воды дно бухты со временем приобрело корытообразную форму. Пляж и остров у западного берега мелководной части, которые отмечены на плане 1854 г., были уничтожены, выступающие из воды скалы убраны. Вдоль осевой линии бухты был прорыт и постоянно углублялся фарватер. До XX в. бухта славилась большими уловами кефали и скумбрии. За время существования военно-морской базы СССР она потеряла свое рыбохозяйственное и рекреационное значение. В центральной части на восточной и в самой западной точке бухты имеются небольшие пляжи.

Северная мелководная и центральная части Балаклавской бухты за счет антропогенного влияния в течение полутора столетий претерпели наибольшие изменения в очертании береговой линии и распределении глубин. Северная часть фактически стала застойной, наиболее загрязнённой частью бухты, куда поступают антропогенные стоки. В настоящее время коллектор городской канализации разрушен и стоки поступают в море прямо у входа в бухту. Имеются планы создания в бухте яхтенной стоянки большой вместимости..

Основание берегового склона между м. Виноградный и Мраморной балкой выполнено среднеюрскими интрузивными породами, образующими отдельные очень крутые остроконечные скалы и маленькие островки и рифы. По обе стороны от мыса Фиолент (несостоявшийся вулкан) в береговом обрыве видны потоки лавы и пласты туфов. Магматические породы перекрыты сарматскими известняками, встречаются вкрапления минералов (яшма, сердолик, халцедон и др.). В настоящее время статус этого побережья – гидрогеологический памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Фиолент» и Государственный ландшафтный заказник «Мыс Фиолент». На фото – живописные виды в районе Фиолента, внизу слева – обвально-оползневой склон между Георгиевским монастырем и Мраморной балкой.

Типы берегов

Карта глубин