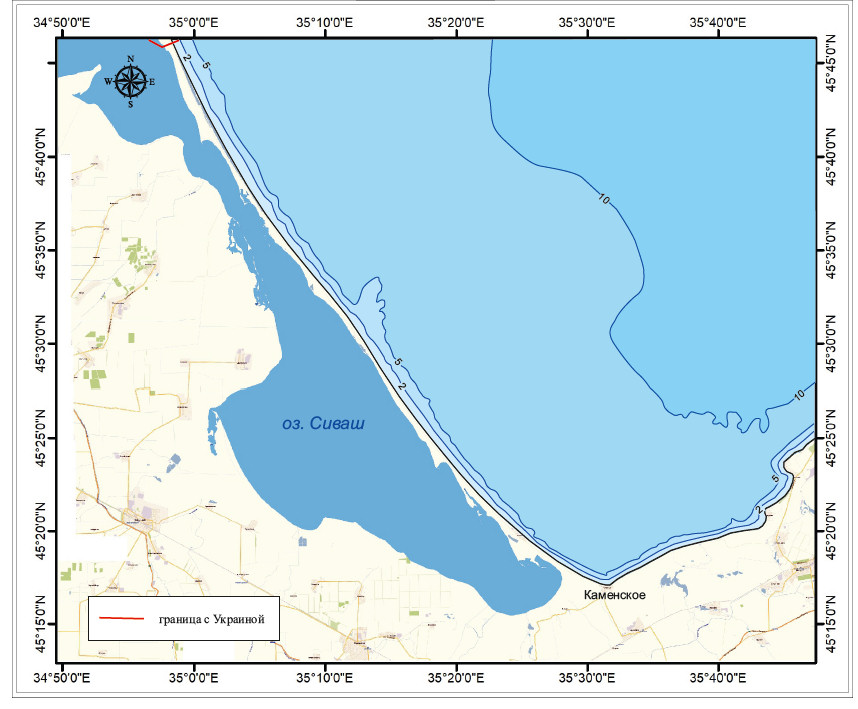

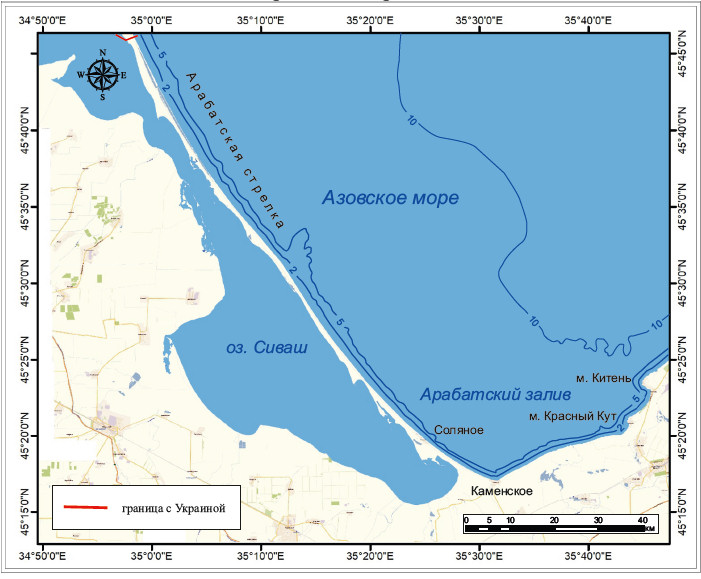

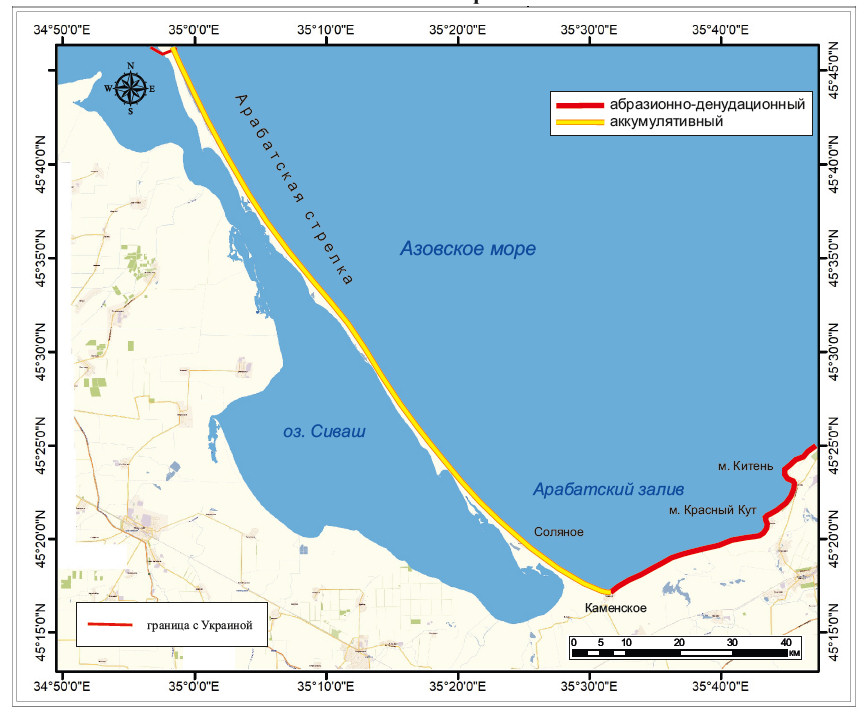

Арабатский район (от м. Красный Кут до границы с Украиной)

Арабатский район в географических границах совпадает с Арабатской стрелкой – узкой и длинной песчаной косой в северо- восточной части Крымского п-ова, отделяющей оз. Сиваш от Азовского моря. Ее длина в пределах Республики Крым около 70 км, ширина от 250 м до 1,5 км, она поднимается над уровнем моря на 2–3 м. Коса – это подвижное аккумулятивное образование, которое постоянно находится в состоянии формирования и перемещения. Древнеазовский береговой уступ и реликт Арабатской стрелки расположены на расстоянии 14–15 км от берега и перекры- ты мощной (5 м) толщей новоазовских илов. Берега Арабатской стрелки относятся к берегам опускания, из экзогенных процессов преобладают только эоловые. Морфологически Арабатская стрелка – береговой бар, окаймляющий Сивашскую лагуну. Она образована в результате поперечного перемещения наносов в акватории Азовского моря. .

Материковый берег оз. Сиваш ранее являлся морским берегом. В настоящее время он потерял облик морского, так как совершенно отчленен от открытого моря Арабатской стрелкой. Стрелка сложена ракушечными песками мощностью 8–13 м, перекрывающими слежавшиеся сивашские илы мощностью до 22 м, которые, в свою очередь, перекрывают поверхность четвертичных лёссовидных суглинков, опустившихся после своего образования на значительную глубину. Пляжи на всем протяжении широкие (20–30 м), сложены исключительно песком из измельченной ракуши с примесью целых и слабо измельченных экземпляров. Арабатская стрелка находится в зоне 5-балльных землетрясений. В административном отношении Арабатская стрелка первоначально полностью входила в состав Крымской АССР, затем – Крымской области РСФСР. После передачи Крымской области в состав Украины в 1954 г. северная часть косы была передана в состав Херсонской области УССР. После воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией в 2014 г. северная часть Арабатской стрелки осталась в составе Украины (Херсонская область). В настоящее время остальная часть Арабатской стрелки административно относится к Ленинскому району Республики Крым.

На дне восточной части оз. Сиваш в течение длительного времени откладывались илы. Они представлены снизу илами морского типа, а сверху – современными лагунными. Верхние илы серые, распространены до глубины 2–2,5 м в северной части восточного Сиваша и до глубины 4 м – в южной. Под ними залегают илы зеленых тонов. Формированию двух разных толщ илов способствовала соответствующая природная обстановка. Зеленые (нижние) илы откладывались в условиях, значительно отличающихся от современных. В тот период соленость Сиваша была существенно ниже современной. Это позволяет сделать вывод, что преграды, то есть песчаной косы между Сивашом и Азовским морем, тогда не было, следовательно, время образования Арабатской стрелки должно совпадать с моментом исчезновения зеленых и появления серых илов (1100 – 1200 гг.).

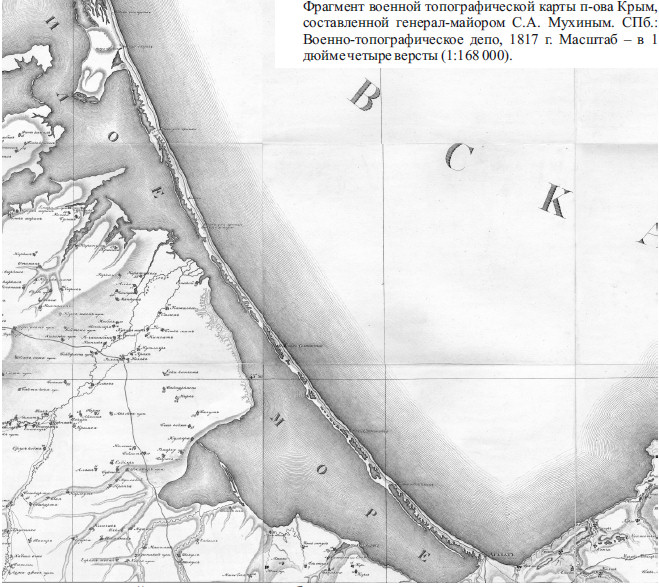

Косвенным подтверждением такого, сравнительно молодого, возраста Арабатской стрелки служит тот факт, что на многочисленных картах и в географических описаниях Крыма, составленных на протяжении более чем 2000 лет, она отсутствует.

На средневековых картах генуэзцев вместо Арабатской стрелки показана цепь островов. Впервые она появилась лишь в 1650 г. на географической карте В. Боплана. Бар, возникший в XI–XII вв., вначале не имел вида современной Арабатской стрелки. Определенный период он мог находиться под водой, а когда выходил из-под воды представлял собой естественный мост от Приазовья к Керченскому п-ову. Так продолжалось несколько столетий, пока последующие бары, причленившиеся к основному, не увеличили его ширину. .

В ХХ в. на Арабатской стрелке проводилась интенсивная добыча песка. В связи с неоднократными выступлениями в печати ученых и краеведов в1969 г. решением Крымского облисполкома вывоз песка был запрещен, карьеры закрыты, а Министерству путей сообщения, в чьем ведении находились карьеры, было предложено приступить к восстановлению разрушенных участков. Однако, несмотря на запрещение, выемка песка продолжалась. Проектом предусматривалось при добыче песка сохранение между Азовским морем и карьерами полосы шириной 50 м, на самом деле была оставлена полоса шириной всего 10–15 м. В связи с этим, в сильные штормы образовывались промоины, через которые в Сиваш поступали воды Азовского моря. И только в середине 80-х гг. промышленная добыча песка была остановлена, однако самовольная разработка продолжается до сих пор.

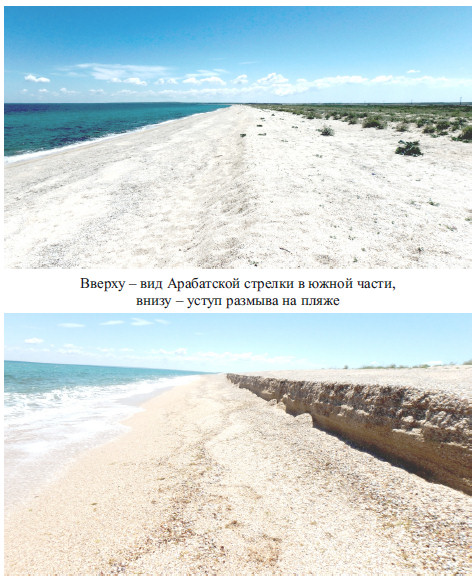

Морфология Арабатской стрелки довольно однообразна: пляжи шириной от 20–30 м до 50–60 м в виде мощного берегового вала высотой 3–5 м над урезом отделяют более низкое пространство формы с серией пологих древних валов, параллельных современной береговой линии. Их ширина – 10–20 м, превышение над ложбиной 1–2 м. Древние валы сложены детритом, ракушей с незначительной примесью терригенного материала. В направлении Сивашей они выполаживаются, сменяются участками суши, занятыми солончаками, лагунными илами, остатками садков для добычи соли. По интенсивности, особенностям строения и морфологии берега в пределах Арабатской стрелки можно выделить три участка: северный, центральный и южный. Северный и часть центрального участка в настоящее время относятся к Украине. На центральном участке высота берегового вала составляет 5 м. К нему прислонена наклонная поверхность пляжа шириной 30–50 м. Пляжевые отложения представлены ракушечным детритом с локальными пятнами целых створок. В южной части профиль пляжа слегка вогнутой формы. В районе урочища Валок наблюдаются фестоны, имеющие выступы в море на 3‒7 м и ширину 15–30 м. Мощность аккумулятивного тела Арабатской стрелки здесь меньше и колеблется от 4 до 7 м. Песчано-ракушечные отложения залегают на древнеазовских илах.

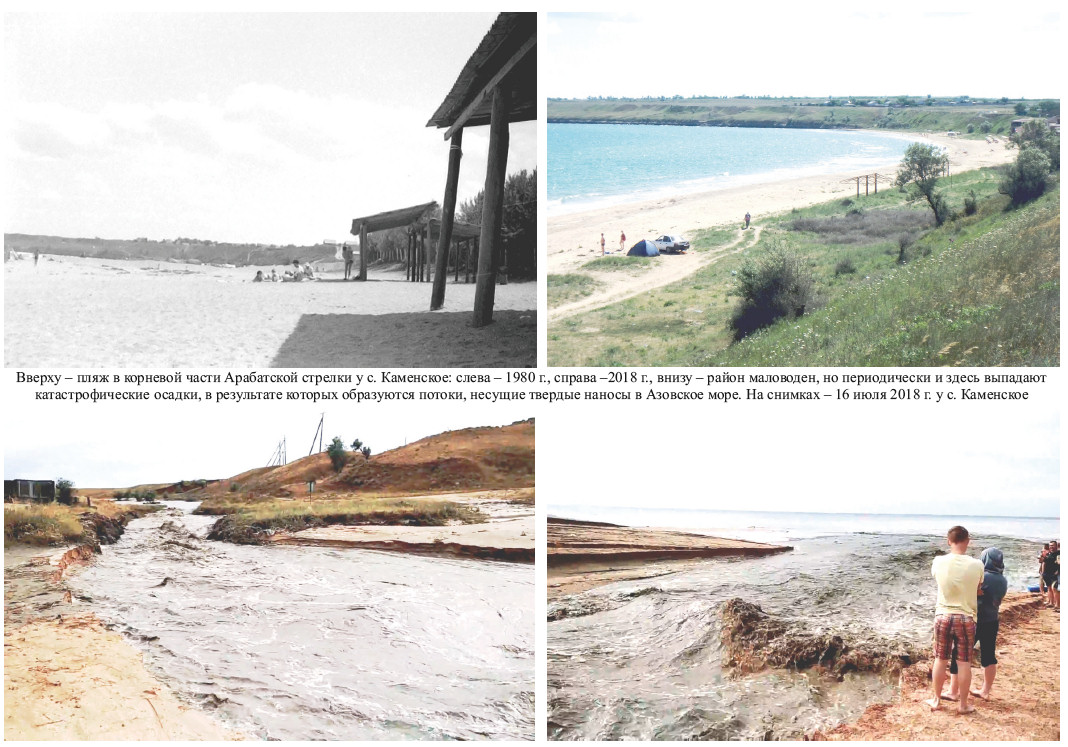

Южный участок стрелки длиной около 25 км характеризуется шириной пляжа от 35 до 55 м. Пляжи полного профиля прислонены к береговому валу, сложенному ракушей и детритом, с превышением над урезом до 3 м. Содержание ракуши на пляжах 80–95%. Почти везде наблюдается уступ размыва. Мощность аккумулятивного тела увеличивается до 12 м. Песчано-ракушечные осадки пересыпи с размывом перекрывают лёссовидные суглинки. Подводный береговой склон Арабатской стрелки в пределах Крыма приглубый. Уклоны верхней части склона изменяются от 0,01 до 0,1. Средние уклоны до изобаты 5 м ‒ 0,003–0,006. На глубине 2–2,5 м параллельно берегу прослеживается подводный вал, сложенный ракушей и детритом. Берег на значительном протяжении, за исключением небольших отрезков, подвержен размыву. Длительное изъятие материала с пляжей привело к нарушению динамического равновесия и обострению дефицита наносов, в особенности в периоды слабой биологической продуктивности бентоса. Упомянутый выше карьер располагался западнее с. Каменское непосредственно за пляжем, в 20–30 м от него. Его длина составляла около 3 км, глубина 3–5 м, ширина более 100 м. После прекращения разработок громадная выемка осталась незаполненной, изменив морфологию берега. Богатейшие рекреационные возможности этой аккумулятивной формы используются очень мало. Слабая освоенность Арабатской стрелки связана с ее безводностью. В корневой её части находится памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у Арабатской стрелки».

Типы берегов

Карта глубин