Евпаторийский район (от оз. Донузлав до оз. Кызыл-Яр)

Евпаторийский район протянулся на 106 км от берегов урочища Беляус до пересыпи оз. Кызыл-Яр. Западная часть береговой линии до м. Евпаторийский выровнена, направлена на юго-восток, восточная входит в дугу Каламитского залива. Берег аккумулятивный, низкий и плоский. Только около м. Евпаторийский и с. Витино – небольшие участки с уступами размыва. У подножья пологого склона простирается широкая морская терраса, сложенная песчано-ракушечным материалом с выходами известняков, что придает сравнительную устойчивость берегу.

В западном направлении наблюдается погружение поверхности известняков, во многих местах на дне она обнажается. В сторону суши типична низкая и плоская местность, слабо расчлененная широкими и мало врезанными балками. Сложена она делювиально-пролювиальными четвертичными суглинками, ниже залегают понтические известняки.

По всему берегу тянется полоса пляжей, которые постепенно, через низкий береговой вал, переходят в песчаные дюны, частично – в солончаковые болота. На участках застройки первичные ландшафты уже не существуют. В районе распространены соленые озера-лагуны, которые от моря отчленены пересыпями. Под песчано-ракушечными наносами пересыпей залегают илистые лагунные отложения.

Пляжи сложены преимущественно песками, юго-восточнее Евпатории – с всё большим содержанием гальки. В отложениях песчаной фракции пляжей преобладает измельченная ракуша, ее наибольшие сосредоточения наблюдаются на евпаторийских пляжах. Естественные ненарушенные пляжи имеют ширину 30–50 м. Морфологически берег относится к лагунно-лиманному типу. Характерная черта берега – эоловая (ветровая) переработка при сильных ветрах. Евпаторийский берег – старейший курортный район Крыма. Развитое здесь грязелечение было известно еще со времен Геродота в V в. до н.э.

Спутниковые данные за 1986 – 2012 гг. свидетельствуют о том, что на отрезке оз. Донузлав – м. Евпаторийский берега на 75% относительно стабильны, на 9% нарастают, на 16% отступают. Характерно, что участки с отступающим берегом расположены у мысов, а с нарастающим – в вогнутостях берега, то есть идет естественный процесс выравнивания берега. Вместе с тем, характерны и двунаправленные тенденции, связанные с воздействием отдельных сильных штормов.

Наиболее проблемный участок берега – городская черта Евпатории. Многолетняя деградация пляжей привела к тому, что в настоящее время на отдельных локальных участках наносы песка, достигавшие еще в конце прошлого века мощности 1,0–1,5 м, смыты полностью, вследствие чего обнажились коренные породы. Кроме уменьшения ширины пляжей, происходит размыв дна с выбросом в прибрежную зону обломков известняка и водорослей, что делает пляжи менее ценными.

Анализ остатков древесины в очагах поселения III в. до н.э. Чайка (вблизи Евпатории) показал, что в них сжигались ветки дуба, сосны, древовидного можжевельника, ивы, тополя, ольхи и других видов деревьев, которые в настоящее время в степных условиях здесь не произрастают. Причем дуб был в то время основным лесообразующим видом.

Также были найдены кости крупных копытных ‒ благородного оленя, косули, кабана. В совокупности с известным фактом, что в античное время уровень Черного моря был на 3–5 м ниже современ- ного, это позволило предположить наличие вдоль берега полосы древесной растительности шириной 1–2 км (Антипина, 2010).

Озеро (техногенный залив) Донузлав врезается в глубь Тарханкутского п-ова на 30 км, отделяя его от остального Крыма. Наибольшая глубина озера 27 м, площадь зеркала озера 47 км², ширина в устье доходит до 8,5 км, а в верховье сужается до нескольких сотен метров.

В вершине находится дамба (бывший Аблямитский мост), отделяющая пресноводную часть озера. От моря оз. Донузлав отделено песчаной пересыпью, длина которой составляет около 10 км, ширина изменяется от 200 до 400 м. Высокие и обрывистые берега в вершинной части извилисты и сами образуют небольшие заливы (фото вверху). В некоторых местах клиф возвышается на 25 м. Ближе к устью берега пологие, постепенно переходящие в песчаные пляжи (фото внизу).

Донузлав некогда был крупнейшим заливом Тарханкутского п-ова. В его очертаниях и распределении глубин сохранились многие характерные черты погруженной речной долины. Строение котловины озера и большие глубины позволяют относить его к бухтам риасового типа. Полная изоляция озера наступила в 1874 г., до этого здесь существовало гирло, впоследствии замытое (Зенкович, 1962). В конце 1961 г. через пересыпь был прорыт канал шириной 200 м, в результате уровень озера поднялся на 70 см, а соленость сравнялась с морской – 18 ‰ (до прорытия канала она составляла 95 ‰).

Наиболее значительное волнение в озере возникает при действии северо-восточных и южных ветров. В первом случае образуются две зоны усиления потоков донных наносов (у мыса возле с. Озеровка и косы Южной). Во втором случае у косы Южной эта зона выражена слабо, а поток у с. Озеровка (бывш. Тереклы-Асс) проникает далеко внутрь озера вдоль берега. При южных ветрах наблюдаются наиболее значительные потоки наносов (Фомин, Иванов, 2006).

По данным наблюдений за 1961–1966 гг., после прорытия канала в пересыпи оз. Донузлав (фото вверху) береговая линия отступила на отдельных участках на 25– 60 м. К 80-м гг. ХХ в. произошло ее выравнивание и стабилизация.

В 1982–1987 гг. на отдельных участках южной и северной кос происходили знакопеременные изменения относительно среднего положения береговой линии. Анализ спутниковых снимков сверхвысокого разрешения показал, что в течение 2003–2018 гг. наблюдались участки как с нарастанием, так и с отступанием берега. Осредненные величины показывают некоторое преобладание отступания береговой линии северной косы со скоростью 0,2 м/год, южной – 0,5 м/год. В 1963–1988 гг. со дна озера добыто 31,8 млн. т песка (15,1 млн. м3). В 1963–1992 гг. на фарватере в ходе дноуглубления было выбрано 11,5 млн. т песка (5,5 млн. м3). Разовый отбор песка при углублении фарватера составлял около 350 тыс. т (165 тыс. м3). Объем добытого песка в 1992–2014 гг. неизвестен: по официальным данным добывалось до 350 тыс. т в год, по другим оценкам – в 2–3 раза больше. В настоящее время добыча продолжается.

Северная коса мало освоена в рекреационном отношении, что объясняется её отдаленностью и отсутствием постоянной инфраструктуры. Южная коса (фото внизу) с конца прошлого века интенсивно осваивается и сейчас полностью застроена коттеджами со стороны озера, некоторые из них расположены непосредственно в приурезовой зоне. Естественный рельеф пляжей планируется бульдозерами, уничтожаются прибрежные дюны, спиливаются кустарники и деревья, которые их закрепляют. Все это неизбежно должно привести к деградации пляжей, поскольку усиливается ветровая эрозия. За 50 лет эксплуатации гидротехнические сооружения (шпоры), ограждающие вход в Донузлав, изрядно обветшали и требуют капитального ремонта .

Вверху – берег у развалин приводной станции военного аэродрома Мирный

в сентябре 2013 г., внизу – в сентябре 2014 г.. За год берег выдвинулся на 14 м.

От Донузлавской пересыпи в сторону с. Витино плавная береговая линия тянется на юго- восток. Побережье здесь очень низкое, расчлененное широкими плоскими логами, лишенными постоянных водотоков. Уклоны известняковой поверхности (0,005–0,01) значительно меньше, чем профиль равновесия для песков, поэтому все наносы выбрасываются к берегу. Вместе с песком и ракушей поступают и обломки известняка, оторванные волнами от коренных пород на дне.

Широкие песчаные пляжи сложены среднезернистым, хорошо отсортированным песком со значительной примесью кварца, отмечаются также скопления цельной ракуши и слабоокатанной гальки известняковых пород. Характерны пляжевые фестоны (ритмично чередующиеся волнообразные изгибы береговой линии), размеры которых меняются в зависимости от характеристик прошедшего ранее шторма. Ширина пляжей в районе с. Поповка – с. Штормовое достигает 100–150 м.

Береговая линия юго-восточнее озера Донузлав в целом относительно стабильна, с некоторой тенденцией к отступанию, однако она испытывает значительные межгодовые изменения вследствие двусторонних миграций песка. Как свидетельствуют данные измерений на створах за 2006–2017 гг. и анализ космических снимков, межгодовые изменения положения береговой линии достигают 34 м в районе Поповки и 18 м в районе Штормового.

По наиболее распространенному мнению береговая зона от оз. Донузлав до м. Евпаторийский является единой литодинамической ячейкой, в которой генеральный поток наносов направлен на северо-запад, что не отменяет межгодовых и сезонных двусторонних миграций. На песчаных дюнах ведется строительство, повсюду видны следы незаконного отбора песка.

Берег от с. Штормовое до мыса Евпаторийский окаймлен полосой песчаных пляжей, широких в районе пересыпей и суживающихся на тех участках, где встречаются размываемые глины. На участках берега, где есть широкие балки и озера, изобата 5 м резко прижимается к берегу, а изобата 10 м узкими языками вторгается в область прибрежного мелководья. На траверзе береговых водоразделов обе изобаты отходят далеко от берега, очерчивая выступы обнажений известняка.

Песок однороден на всем протяжении и состоит из зерен оолитов и битой ракуши с небольшой примесью кварца, на пляжах встречаются окатанные обломки известняка. В районе с. Витино (бывш. Аирча) появляется глинистый клиф, сначала невысокий, затем повышающийся в сторону маяка, достигающий максимальной высоты 5–6 м и снова понижающийся (фото). Протяженность клифа около 600 м, в нем многочисленные гнезда пернатых. Абразионный выступ здесь активно разрушается, что угрожает маяку и археологическому памятнику IV в. до н.э., культурный слой которого обнажил отступающий берег.

Отступание берега (Шуйский, 2006) за 1936–1988 гг. составило 33 м (0,65 м/год). Анализ спутниковых снимков за 2003–2016 гг. показывает, что средняя величина отступания 1,1 м/год, при этом наибольшие изменения произошли в 2003 – 2007 гг. По данным измерений на 2-х створах за 2006–2017 гг. на фоне межгодовых колебаний береговая линия отступала со скоростью 0,7–1,4 м/год. Ещё на одном створе (ул. Гагарина) между 2005 и 2014 гг. отступание клифа составило 0,13 м/год.

Пляж перед глинистым клифом постоянно меняет свою ширину в пределах 5–12 м. Разрушающийся клиф дает крайне мало пляжеобразующих наносов, поскольку более чем на 90% состоит из глинистых фракций.

Разрушение ограждения набережной, зданий и навесов на бетонных основаниях в районе м. Евпаторийский

Последствия отступания береговой линии и разрушительной деятельности моря наглядно видны в районе м. Евпаторийский. В условиях значительной изменчивости береговой линии, при общей тенденции к её отступанию, строительство каких-либо капитальных сооружений на пляжах неминуемо приводит к их разрушению, что неоднократно доказано практикой. Однако часто эта простая истина игнорируется.

К северо-востоку от м ы с а Е в п ат о р и й с к и й (который является западной границей Каламитского залива) начинается непрерывная цепь здравниц, про- тянувшихся на 12 км вплоть до м. Карантинный. Это район знаменитых «золотых» песчаных евпаторийских пляжей, которые к настоящему времени во многом утратили свою привлекательность.

Между м. Евпаторийский и пересыпью оз. Мойнаки располагается пгт Заозерное (бывш. Ялы-Мойнáк). На м. Евпаторийский выходы известняков подступают практически к берегу, поэтому мощность песков здесь всегда была невелика. Пляжи за мысом расширяются, в настоящее время их ширина от 20 до 70 м, минимальная – на пересыпи Ялы-Мойнакского озера.

Ранее полоса, подвергающаяся действию прибоя и лишенная растительности, была сложена из желтого песка с небольшим количеством раковин (Карбасников, 1927). Сейчас на ней много окатанных известняковых обломков (фото вверху). До начала 60-х гг. ХХ века район пгт Заозерное сохранял свое естественное состояние. Для него были типичны навеянные ветром бугры высотой 2 м, закрепленные кустами тамарикса и лоха (Elneagnus angustitolius).

С началом активного освоения территории возникла проблема, связанная с дефицитом наносов: берег в районе, примыкающем к Мойнакской пересыпи, значительно отступил. Практически повсеместно пляжи уменьшились. Характерны двусторонние миграции наносов и связанные с ними изменения конфигурации береговой линии.

Штормы выбрасывают на берег огромное количество морской травы, которая растет на поверхности известняковых плит (фото внизу). Сплошные травяные «маты» на урезе создают проблемы для купания. Руководство здравниц понимает важность сохранения пляжей, поэтому песок, который выдувается в зимний период на их территорию, вывозится обратно на пляжи. .

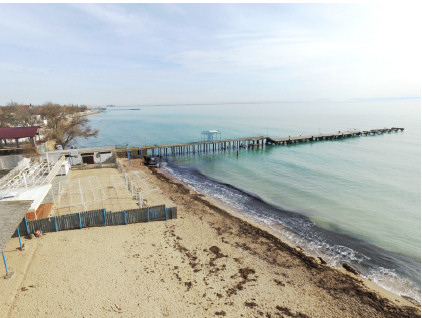

Вид берега к северо-западу от м. Евпаторийский

Разрушение берега в районе м. Евпаторийский

Мыс Евпаторийский – граница раздела двух аккумулятивных участков береговой зоны. Тот материал, который выбрасывается сюда волнами, переносится вдоль берега как на северо-восток к пересыпи оз. Мойнаки, так и на северо-запад к оз. Донузлав. Образование мыса связано с локальным поднятием поверхности карбонатных пород, которые образуют пологий водораздел между Конрадским и Отар-Мойнакским плоскими логами. Близко от уреза на дне начинаются выходы известняков. На поверхности мыса ранее имелись довольно крупные песчаные бугры и дюны. В настоящее время они большей частью спланированы или застроены. Берег здесь в среднем активно отступает, за 1980–1988 гг. – на 14 м со скоростью 1,8 м/год (Шуйский, 2006). Отступанию способствует и концентрация волновой энергии, которая, как известно, концентрируется у мысов.

Анализ спутниковых данных показал, что на отдельных участках размыв составил до 3,5 м/год. При этом наибольшие изменения произошли между 2004 и 2006 гг. По измерениям на створе у северо- западной границы пансионата «Фотон» между 2005 и 2014 гг. берег отступил на 12 м. В 2014–2017 гг. тенденция изменилась, за это время берег выдвинулся в среднем на 5 м.

Для этого участка берега типичны значительные изменения конфигурации, выдвижение или отступание берега, особенно после значительных штормов. Такие явления обычны при двусторонних миграциях наносов, когда существует значительный дефицит наносов.

Отступающий берег периодически обнажает подстилающие песок коренные глины, которые, размываясь, создают полосу взмученной воды и резко снижают рекреационную привлекательность пляжей. В непосредственной близости от берега, к западу от пгт Заозерное, ведется активное строительство коттеджей, которые всё ближе подступают к пляжам.

Вид берега у дачи Новицкого (ныне санаторий им. Крупской):

вверху – 1916 г.; в центре – 1930 г., внизу – 2019 г.

Восточнее Мойнакской пересыпи до м. Карантинный на 4,5 км протянулся основной курортный район г. Евпатории, в начале ХХ века называвшийся Дачным. Побережье представляет собой пологий выступ берега волнистых очертаний. Этот район ранее был известен своими широкими пляжами. Так ширина пляжа, примыкающего к ул. Московской (4-ая линия), в 20-х гг. ХХ в составляла более 70 м (сейчас – от 20 до 50 м).

Образование широких и пологих пляжей связано с особенностями залегания известняковой плиты. Она появляется уже в 20–50 м от берега, на глубине 1–2 м. Направление берега параллельно залеганию известняка, поэтому подводный склон относительно устойчив. На всем этом участке берег ранее был сложен желтым песком с преобладающей крупностью частиц от 0,25 до 0,5 мм, состоящим из остатков перетертых морских раковин с примесью зерен известняка (Карбасников, 1927).

Анализ проб с пляжей в 2006 г. показал, что преобладала фракция 0,25–0,5 мм, подчиненное значение имела фракция 0,5–1 мм. В сумме они составляли от 55 до 90% от массы наносов. Содержание частиц крупнее 10 мм было в среднем 6%. На подводном береговом склоне на протяжении всего участка преобладала фракция 0,10–0,25 мм, подчиненное значение имела фракция 0,25–0,5 мм.

В настоящее время подсыпки песка из различных источников сделали гранулометрический анализ бессмысленным. Анализ аэрофотоснимка 1941 г. показывает, что ширина пляжей тогда составляла 20–80 м. За прошедшие годы наибольшие изменения произошли в районе от м. Карантинный до ул. Московской. Здесь среднее отступание береговой линии составило 32 м, максимальное – 60 м. От ул. Московской до оз. Мойнаки среднее отступание составило 18 м, максимальное – до 30 м (на небольших выступах береговой линии).

Локальные проблемы стали возникать ещё в начале прошлого века, о чем свидетельствуют старинные фото. Очевидной ошибкой было выделение участков для строительства, непосредственно примыкающих к береговой линии. Так, строительство на пляже дачи Новицкого довольно быстро привело к необходимости защищать берег вертикальной стенкой, что, в свою очередь, привело к его размыву (фото вверху). В итоге и до настоящего времени этот участок берега остается проблемным.

Вверху – пляж пересыпи оз Мойнаки,

внизу – вид на соленые озера и пересыпь оз. Мойнаки

Небольшая открытая Мойнакская бухта лежит на продолжении двух логов – Отар-Мойнакского и Ялы-Мойнакского. Берег бухты образован пересыпью, отделяющей от моря полосу соленых озер и «засух». Два крупных озера Ялы-Мойнак и Отар-Мойнак (чаще его называют просто Мойнаки) являются водоемами лиманного типа. Между основной пересыпью и этими озерами ранее были отчленены более мелкие озера. Оз. Мойнаки расположено в долинном понижении, мощность залегающих в нем илов достигает 17 м. Грязелечебница в течение более 100 лет было основным объектом курорта Евпатории. В современном состоянии озеро представляет собой накопитель бытовых стоков и паводковых вод, оно сильно распреснилось в результате неразумного хозяйствования и потеряло лечебное значение. В 70-х гг. ХХ в. при строительстве круглогодичного детского пионерского лагеря часть мелких озер была засыпана. Озеро Ялы-Мойнак тоже частично засыпано строительным мусором, на его берегах развернуто строительство многоэтажных домов.

Поверхность известняков под пересыпью расположена на горизонте около 25 м. В основании рыхлых отложений пересыпи залегает толща илов с морскими раковинами (Дзенс-Литовский, 1936). Наличие их свидетельствует о ранее существовавшей фазе открытого соединения бывшего залива с морем. Над ними лежит шестиметровый слой серых мелкозернистых песков, переходящих в такой же по мощности горизонт крупных желтых оолитовых песков с гравием и ракушкой. Геологические данные свидетельствуют о том, что в прошлом пересыпь то выступала от линии современного берега, то находилась на ее месте. Последней фазой её развития было отступание в сторону озера и надвигание на лиманные отложения. Пересыпь относительно стабильна, о чем свидетельствует сравнение аэрофотоснимков 1941 г. и спутниковых снимков 2010 г. (Горячкин, Харитонова, 2010). Этому способствует большая мощность песков пересыпи (6–8 м), так как сюда поступали значительные их массы с прилегающих участков берега. В отличие от соседних участков дно почти на всем протяжении бухты покрыто песками. Измерениями установлено, что сезонная и межгодовая изменчивость очертаний береговой линии здесь достигает 10–12 м. Обычно площадь пляжа максимальна в осенний период и минимальна в начале лета, это можно связать с сезонными изменениями уровня моря.

«Золотой пляж»: вверху – 1950-е гг.,, внизу – 2019 г.

Ширина пляжей парка им. Фрунзе и набережной им. Горького за 1967– 2016 гг. сократилась на 30–70 м. Значительные проблемы начались после строительства на пляже в 60-х гг. ХХ века капитальных сооружений – двухэтажных бетонных навесов, так называемых аэрариев. Штормовые волны подмывали их бетонные основания, урез моря со временем стал подступать к ним все ближе.

После строительства мола в порту процесс деградации пляжа ускорился, аэрарии стояли уже в воде и в начале 80-х гг. их демонтировали. Периодически море вплотную подступало к набережной, иногда обнажая и размывая подстилающую песок глину. Резко сократился запас песка на подводном склоне. В последние годы пляжи у парка им. Фрунзе относительно стабильны, с некоторой тенденцией к нарастанию, чему способствуют периодические подсыпки и перехватывание песка, поступающего сюда со штормами. Однако, такое перехватывание резко отрицательно повлияло на пляжи в районе набережной им.Горького, где они потеряли до 50 м своей ширины. Еще в начале 60-х гг. прошлого века здесь располагался «Золотой пляж». В настоящее время это название уже не используется, а ширина пляжа в отдельных местах составляет всего 5–20 м.

В целом суммарное уменьшение пляжей в районе курортной зоны Евпатории за 1941–2010 гг. составило 300 000 м2. Кроме уменьшения ширины пляжей, происходит размыв дна с выбросом в прибрежную зону обломков известняка и водорослей, что делает пляжи все менее ценными. На отдельных локальных участках песчаные наносы на пляжах, достигавшие еще в конце прошлого века мощности 1,0–1,5 м, смыты полностью, вследствие чего обнажились коренные породы. О том, как уменьшилась вертикальная мощность пляжей, свидетельствует тот факт, что в декабре 2017 г. шторм вскрыл прямо на пляже Центральной курортной поликлиники, на котором до этого побывало множество людей, древнегреческую плитовую могилу конца IV – начала III века до н. э. Бóльшая часть описанных выше изменений произошла после 1967 г., что показало сравнение с топографической съемкой. Математическое моделирование динамики наносов подтвердило неизбежность деградации пляжей в этом районе вследствие строительства мола Евпаторийского морского торгового порта (Горячкин, Харитонова, 2013). Происшедшие изменения пляжей резко уменьшили их былую привлекательность..

Улица Пересыпская: вверху – 1982 г., внизу – 2019 г.

На восточной окраине Евпатории в районе ул. Симферопольской еще в конце 50-х гг. ХХ в. ширина песчаных пляжей составляла около 50 м (аэрофотоснимок 1948 г. подтверждает этот факт). В начале 60-х гг. появились первые признаки их сокращения, вероятно связанные с добычей песка в районе оз. Сакское. Неоднократные принять меры для отселения жильцов (для них был построен дом, в который большинство владельцев из-за удаленности от моря отказались переезжать).

После завершения строительства бетонной набережной в центре города ситуация стала резко ухудшаться (1978–1983 гг.). Прогнозировавшееся ранее исчезновение пляжа, разрушение инженерных сооружений и жилых построек стали печальной реальностью. В связи с этим прекратили свою работу находившиеся в этом районе нефтебаза и рыбный цех. Для исправления ситуации на берег отсыпался грунт и остатки старых конструкций. Была построена временная берегозащита в виде наклонной бетонной стенки, однако она мало помогла и вскоре была разрушена (фото вверху).

С развалом СССР существовавшие ранее проекты улучшения ситуации не реализовывались. Вместе с тем, частными лицами продолжалась активная застройка прибрежной зоны и самодеятельное укрепление берега (наброски, площадки, стенки, спуски). На берегу возник искусственный клиф из строительного мусора высотой до 2 м. Все это привело к тому, что ситуация в районе аварийных зон и на прилегающих к ним участках побережья значительно ухудшилась. Сейчас ландшафт на этом участке побережья производит тягостное впечатление (фото внизу).

В 2011 г. на восточной окраине Евпатории на месте пологого песчано-галечного пляжа в качестве элемента берегозащиты частной структурой построен бетонный пляж на свайных основаниях. Ранее мы высказывали предположение, что такое сооружение вряд ли сможет долго устоять под напором штормовых волн (Современное состояние…, 2015). К сожалению, наше предположение оправдалось, уже в июле 2015 г. комиссия констатировала, что бетонная площадка находится в аварийном состоянии.

Вверху – пляж набережной им. Терешковой в 1960-х гг.,

внизу – набережная на стадии реконструкции в 2019 г.

За выступом Карантинного мыса располагается Евпаторийская бухта, где находится исторический центр Евпатории. Поверхность известняков за мысом заглубляется и только в центральной части бухты выходит на поверхность дна. Пески ранее залегали относительно маломощным слоем на расстоянии до 50–100 м от берега.

На самом мысу и прилегающих участках до 50-х гг. ХХ в. был широкий пляж полного профиля, к востоку он уменьшался до 10–20 м. В начале ХХ в. на набережной было построено берегозащитное сооружение в виде наклонной стенки. Дальнейшая динамика пляжа в этом районе зависела от наличия или отсутствия этой стенки, которая периодически разрушалась и восстанавливалась. Очевидно, что при наличии стенки обратным движением волнового потока песок из приурезовой зоны мигрировал на бóльшие глубины или передвигался вдоль берега.

Строительство разного рода гидротехнических сооружений в первой половине ХХ в. приводило к тому, что донные наносы аккумулировались юго- западнее набережной. Имелись также признаки двусторонних миграций в районе м. Карантинный, где в период 1896–1957 гг. берег выдвинулся на 100–180 м (более подробно см. Горячкин, Долотов, 2011). Последняя, наиболее масштабная реконструкция набережной в центре города была осуществлена в 1968–1972 гг. Было построено берегозащитное сооружение в виде бетонной стенки с фасонным волноотбойником длиной 1,8 км, а фронт набережной им. Терешковой был выдвинут на 30–50 м от бывшего уреза воды, после чего пляжи здесь полностью исчезли.

В конце 70-х гг. ХХ в. на м. Карантинный был построен мол длиной 200 м в виде монолитного бетонного сооружения, 70 м оконечности которого построено на сваях. Существовавшая ранее миграция наносов изменилась, с восточной стороны мола образовалась обширная отмель. Для поддержания постоянной глубины в акватории порта периодически производились дноуглубительные работы. После окончания строительства мола создавшийся дефицит наносов привел к быстрому сокращению пляжей к западу от него. С 2018 г. набережная реконструируется. Проект предусматривает фактически капитальный ремонт с отсыпкой искусственного пляжа, возведением пляжеудерживающих конструкций и волноломов. Он не проходил широкого обсуждения и выполняется силами строителей, не имеющих опыта проведения такого рода работ.

Между Евпаторией и курортной зоной г. Саки протянулась обширная пересыпь оз. Сасык (фото вверху). Она представляет собой часть единого аккумулятивного образования, которое ранее тянулось от м. Карантинный до оз. Кызыл-Яр. Сейчас её границей, по сути, является восточная окраина Евпатории. Параллельно внешней пересыпи в акватории оз. Сасык имелась вторая пересыпь, так называемая Промысловая коса. В настоящее время она разрушена, так как прилегающая к морю часть озера разбита на многочисленные бассейны для садки соли. Здесь же в 2015 г. развернута масштабная добыча песка. Пересыпь оз. Сасык сложена песком, ракушей, гравием и галькой. Эти отложения уходят в сторону озера под покров озерных илов и там выклиниваются. На урезе по мере продвижения на юг процентное содержание гравийно-галечной фракции возрастает. Галька состоит в основном из известняка (60%), песчаника (30%) и кварца (10%). Ширина пляжей до шоссейной дороги составляет около 70 м. Признаков существенных изменений береговой линии за последние 70 лет не отмечено, на что указывает анализ аэрофото- и спутниковых снимков, а также данных контактных измерений.

В 60–80-х гг. ХХ века пересыпь оз. Сасык в течение трех летних месяцев представляла собой сплошную полосу автокемпингов, главным образом, «диких». К середине 80-х гг. здесь была отстроена довольно скромная инфраструктура. Существовали планы переноса шоссейной и железной дорог. В начале XXI в. были разработаны фантастические планы сплошной застройки пересыпи небоскребами. В 2014 г. опять был поднят вопрос о переносе дороги в связи с новым планом освоения территории. Все эти планы, к счастью, пока не реализованы. В настоящее время пляжи пересыпи – одни из самых чистых и благополучных на Крымском побережье. .

Однако в 2017–2018 гг. началась бурная деятельность по «освоению» находившихся ранее в относительно естественном состоянии пляжей. Это освоение начали с планирования дюн, уничтожения растительности, которую ранее высаживали для защиты пляжа от ветрового выдувания. Песчаные дюны, которые до появления человека на этих берегах были естественным элементом ландшафта и частью профиля пляжа, стали разравнивать бульдозерами (фото внизу). Такая деятельность нарушает профиль равновесия пляжа и неизбежно приводит к его сокращению. Как свидетельствуют исторические снимки, на побережье Евпатории ранее имелись довольно крупные песчаные бугры и дюны, сейчас они полностью спланированы и застроены

В конце 40-х гг. ХХ в. существовал план продлить набережную им.Терешковой до набережной им. Горького через м. Карантинный и сделать единую общедоступную курортную зону от парка Фрунзе до восточной окраины Евпатории. Остается пожалеть, что он не осуществился. Вместо этого на месте дикого пляжа и малоценных хозяйственных построек на м. Карантинный был построен порт с портовыми сооружениями, которые фактически уничтожили существовавшие здесь пляжи на протяжении 3,5 км. По иронии судьбы, все годы основной, а сейчас почти единственной деятельностью порта была добыча песка. Может быть имеет смысл вернуться к старой идее? Тем более, что перспективы на будущее у порта в условиях санкций, прямо скажем, незавидные. Конечно, сейчас это сделать гораздо труднее, чем 50 лет назад.

Многолетние обсуждения проблем евпаторийских пляжей и путей их решения долгое время не воплощались в конкретные проекты, главным образом, из-за отсутствия финансирования. С вхождением Крыма в РФ ситуация изменилась, готовятся и начали реализовываться проекты восстановления пляжей. Однако они делаются для отдельных участков побережья, не объединены общей идеей, не обсуждаются с крымскими специалистами. И по сей день пропагандируется опыт перехвата песка после шторма на своей конкретной территории и складирования в тыльной части пляжа (фото вверху), при этом деградируют соседние пляжи (фото в центре и справа). Как результат, лишилась опоры и разрушилась конструкция причала на набережной им. Горького (фото внизу). В целом эта деятельность приводит к изменению естественной миграции донных наносов и противоречит действующему законодательству.

В отличие от большей части пересыпи оз. Сасык, в её южной части берег активно осваивается, в том числе, и в 100-метровой зоне (фото вверху). Пляж планируется, на нем появляются бетонные конструкции, уничтожается растительность. Появились признаки отступания береговой линии. Об этом свидетельствуют как спутниковые снимки, так и разрушение берегового уступа, сложенного супесчаными отложениями с гравием и галькой (фото внизу). Не исключено, что это связано с изменением литодинамического режима в последние годы, обусловленным изменением метеорологических условий. Об этом косвенно свидетельствует положение береговой линии в районе поперечного железобетонного гидротехнического сооружения (соединительный канал море – оз. Сасык).

Обычно по обе стороны от него береговая линия меняется в противофазе, в зависимости от направления штормов, но в целом находится в равновесии. Однако есть признаки, что в последние годы (начиная с 2015 г.) преобладает вдольбереговой поток наносов, направленный от Евпатории. Об этом свидетельствует процесс аккумуляции северо- западнее водозабора и размыв юго-восточнее, изменился и вещественный состав наносов.

Необходимо отметить, что этот участок берега уже подвергался значительному антропогенному воздействию. Карьеры по добыче песка для строительства ДнепроГЭС здесь начали работать в 20–30-е гг. ХХ в. Песок отсюда поставлялся не только в Запорожье, но и морским транспортом в Одессу. В справочнике «Горные породы Крыма как строительные материалы» за 1953 г. всячески расхваливалось качество этого песка, как наилучшего для производства бетона во всем Крыму. Отмечалось, что Евпаторийское месторождение охватывает пляжи и примыкающие пересыпи оз. Сасык, Сакское и Кызыл-Яр. К концу 50-х гг. карьер был закрыт. Сколько было добыто песка, доподлинно не известно, но тот же справочник утверждает, что добыча составляла до 1000 м3 в день. В настоящее время песок добывается в северной части пересыпи, за железной дорогой, на землях сельскохозяйственного назначения. Сейчас на месте разработок песка и некогда существовавших высоких дюн образовались «засухи», иногда заполняемые водой..

Пляж базы отдыха «Парус»: вверху – в 1984 г., внизу – в 2012 г.

Пересыпь оз. Сакское имеет меньшую ширину, чем оз. Сасык (500–700 м). Она сложена крупнозернистыми песками с примесью гравия и гальки, основным источником ее питания является вдоль- береговой поток, направленный с юга. Мощность песков пересыпи составляет 24 м. Под ними лежит 8-метровая толща серого ила, ниже – красно-бурые глины, из которых сложены также берега озера (Дзенс-Литовский, 1936). В южной части области преобладают фракции средних и мелкозернистых песков с включением крупного гравийного материала. В центральной части пересыпи наносы в приурезовой зоне представлены смесью гравийного и песчано- го материала средней крупности. В северной части пересыпи содержание среднезернистого песка уменьшается, а доля мелкозернистого возрастает. В составе наносов пляжа преобладает фракция среднезернистых песков (0,5–0,25 мм). Характерно уменьшение доли среднезернистого песчаного материала и увеличение содержания мелкозернистого в направлении с юга на север (Гуров, 2018).

До начала 80-х гг. прошлого века берег был стабильным. Однако затем он стал стремительно размываться и за 1983–2006 гг. отступил на 18–33 м. Причиной явилось строительство поперечного сооружения южнее пересыпи, о чем речь будет далее. Впоследствии скорость размыва сократилась. В попытке предотвратить разрушение построек существующих здесь здравниц, оказавшихся в прибойной зоне, применялись различного рода каменные наброски, песчаные валы в сочетании с траншеями в качестве барьеров для взбегающих волн. Были построены короткие поперечные сооружения, удерживающие пляж, стенки с волногасящими камерами из щелевых плит, стенки из ПВХ и пр. Для всех проведенных мероприятий потребовались значительные финансовые средства. Сравнение спутниковых данных и наблюдений на створах за 1984–2018 гг. показывает, что береговая линия за это время в среднем отступила примерно на 20–30 м, при этом она испытывает значительные сезонные изменения.

В настоящее время на стадии реализации находится проект строительства здесь набережной длиной около 5 км. По нему предусматривается строительство двух сплошных бун длиной по 125 м и десяти волноломов. Кроме того, предусматривается частичное бетонирование существующих пляжей и отсыпка перед ними искусственных пляжей щебнем размером 80–100 мм. Пагубное воздействие таких сооружений на береговую зону очевидно (Горячкин, 2018).

Юго-западнее пересыпи оз. Сакское в последние годы активно развивается рекреационная зона пгт Новофедоровка. В 2017 г. здесь было начато сооружение набережной и облагораживание территории пляжа. К сожалению, оно началось с планирования бульдозерами существующего естественного рельефа пляжа – так называемого профиля равновесия (фото вверху). Сама набережная была построена не в тылу пляжа, а фактически в его центральной части (фото внизу). Можно предположить, что со временем береговая зона, стремясь вернуть свой естественный профиль, будет размывать пляжи. Такая реакция тем сильнее, чем меньше запас наносов. Первые признаки такой реакции уже заметны. Нужно сказать, что этот участок берега ранее испытывал воздействие антропогенной деятельности. В 1982 г. южнее его, на северной границе пересыпи озера Кызыл-Яр, было построено поперечное берегу водозаборное сооружение объекта НИТКА (наземный испытательный тренажер корабельной авиации), которое представляет собой железобетонный квадрат, выдвинутый в море примерно на 70 м. Сооружение перехватило идущий с юга вдольбереговой поток наносов, в результате чего южнее сооружения наносы стали аккумулироваться, а береговая линия выдвинулась на длину гидротехнического сооружения. Севернее его началось интенсивное отступание берега. Таким образом, наблюдался классический низовой размыв. Пострадала значительная часть побережья, расположенного севернее вниз по потоку наносов. Так, в районе одноэтажного здания пионерского лагеря им. Титова берег скачкообразно отступил в течение 1984–1985 гг. на 10 м. В 1985–1988 гг. он менялся мало, в 1989 г. для защиты была построена вертикальная стенка, но к 1999 г. она разрушилась, а в 2002 г. здание было разобрано; в конечном итоге берег отступил на 29 м. Пострадали и другие районы этого побережья. Начиная с 2000-х гг. берег постепенно стал приходить в равновесие, скорость размыва уменьшилась. Но и сейчас в ковше водозаборного сооружения постоянно скапливаются наносы, которые по проекту должны перебрасываться к северу (этот прием, называемый by passing, во многих странах законодательно является обязательным). Интересно, что практически не изменился участок берега длиной около 1 км южнее причала на сваях, выдвинутого в море на 150 м, хотя севернее он отступил. Это подтверждает известный из практики факт задержки потока наносов даже полупропускными гидротехническими сооружениями.

Границей Евпаторийского района можно считать пересыпь оз. Кызыл-Яр (фото вверху), до южной части которой берег остается низменным. Длина пересыпи 2,5 км, ширина уменьшается от 100 м на северной оконечности до 20 м на южной, со стороны озера пересыпь покрыта зарослями камыша. В ведомственном отчете за 1986 г. указывалась ширина 200–300 м, что подтверждается спутниковыми снимками. За период 1984–2017 гг. северная часть пересыпи до объекта НИТКА выдвинулась на протяжении около 1 км на 30 м в сторону моря. Южная часть на протяжении 1,5 км, наоборот, отступила в сторону озера на 30–40 м, при этом ширина пересыпи значительно сократилась.

Ранее указывалось, что пересыпь сложена преимущественно галькой с прослоями песка (Зенкович, 1960). Наши наблюдения показывают, что в настоящее время бóльшую часть поверхности пляжа, за исключением приурезовой зоны, слагают пески. Преобладает фракция средней (55%) и мелкой (27%) зернистости. На урезе больше всего фракции мелкозернистого гравия (40%) с включениями крупно- и среднезернистого песка (30%). По мере продвижения на юг количество гальки возрастает. В годовом цикле происходит перераспределение наносов по береговому склону. В ходе бурения скважин на пересыпи на глубине 17 м был обнаружен слой красно-бурых глин (Дзенс-Литовский, 1938)

Северный берег озера Кызыл-Яр пологий, а южный представляет собой обрыв высотой 25 м и известен под названием Красная горка (фото внизу). На дне озера залегает толща донных отложений: илистые чёрные в верхнем слое, затем серые и стально-серые, иногда с голубоватым оттенком. В начале 80-х гг. ХХ в., после окончания строительства Межгорного водохранилища, по тальвегу балки Тобе-Чокрак, впадающей в озеро, образовался постоянный водоток, обусловленный фильтрационными потерями из водохранилища. Уровень в озере резко повысился (с чем связано сокращение ширины пересыпи), а само оно сильно распреснилось (с 300 до 3 ‰), в нем сейчас обитают пресноводные виды рыб. При этом донные илы утратили свои лечебные свойства. Сейчас площадь озера составляет более 10 км2, а глубина до 2–2,5 м. Летом на пересыпи много автотуристов, в связи с этим, к сожалению, она сильно замусорена.

Вдоль края водораздельного пространства между озерами Сасык и Сакское протянулись широкие пляжи. Береговая линия практически прямолинейна. Пляжи полного профиля сложены песчаными фракциями, а в зоне наката волн преобладает смесь, состоящая из песка и гравия различной крупности.Рельеф достаточно однороден на основной поверхности пляжа и слабо изменяется во вдольбереговом направлении (фото вверху). Возле уреза воды часто видны небольшие валы, за которыми в понижениях в сторону суши скапливается вода. В приурезовой полосе, шириной до 10 м, на поверхности пляжа отчетливо прослеживаются полосы галечно-гравийного материала. В центральной и тыловой частях пляжа преобладает песок. В последней отмечается травяная растительность и эоловые формы рельефа. Ранее за тыловой частью пляжа имелся невысокий абразионный уступ, вырезанный в глинах в виде пологого задернованного склона (Зенкович, 1962). Сейчас из-за наличия почти сплошной череды оздоровительных сооружений он прослеживается только местами.

Местность в разрыве между здравницами длиной около 1 км представляет собой понижение рельефа ниже уровня моря, заполненное местами соленой водой и образовавшимися искусственными озерами и озерками (фото внизу). Это все, что осталось на месте бывшего песчаного карьера, который разрабатывался здесь в 50-х гг. ХХ века. В период эксплуатации карьера вдольбереговой поток наносов практически полностью перехватывался, в результате чего берег стал интенсивно отступать. В связи с реальной опасностью изменения солености рапы в лечебном озере и угрозой знаменитым грязям карьер был закрыт и начата добыча песка путем его рефулирования со дна моря. Однако ситуация продолжала ухудшаться, после чего добыча песка была прекращена.

Общий объем добытого песка оценивался величиной около 15 млн. м3 (Шуйский, 1982), величина нам представляется сильно завышенной. Подведенная сюда железнодорожная ветка для вывоза песка (что само по себе говорит об масштабах добычи) сохранилась местами до сих пор. Береговая линия в многолетней тенденции является отступающей из-за антропогенного воздействия. Тем не менее, в настоящее время здесь находится один из наиболее широких (от 80 до 140 м) пляжей, так как это зона схождения двух вдольбереговых потоков наносов, направленных с юга и севера.

Карта глубин

Типы берегов